加雷斯·b·马修斯

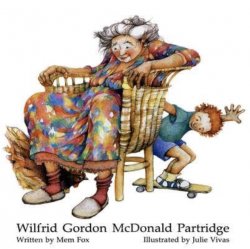

Mem Fox的《Wilfred Gordon McDonald Partridge》书评(纽约:Kane Miller出版社,1985)。原发表于《思考:儿童哲学杂志》8(3):1。

威尔弗雷德·戈登·麦克唐纳·帕特里奇是一个非常小的男孩,却有着非常大的名气。他住在一家养老院的旁边,他喜欢去那里和他在那里发现的古怪的老人交往。乔丹太太为他演奏管风琴,霍斯金先生给他讲恐怖的故事,蒂皮特先生自己也很喜欢板球,他和他一起玩,为米切尔小姐跑腿,欣赏德赖斯代尔先生那洪厚的嗓音。但他最喜欢的人是南希小姐,他把所有的秘密都告诉了她。一天,威尔弗里德·戈登无意中听到父母说,96岁的南希小姐已经失忆了。“什么是记忆?”威尔弗里德·戈登问道。“这是你记得的东西,”他父亲告诉他。不满意的威尔弗里德·戈登开始问家里的老人什么是记忆。

“来点暖和的,”乔丹太太说。“很久以前的东西,”霍斯金先生说。“让你哭的东西,”蒂皮特先生说。“能让你发笑的东西;”米切尔小姐说。“像金子一样珍贵的东西。”德赖斯代尔先生说。威尔弗里德·戈登回家去寻找回忆。在一个篮子里,他收集了:他放在鞋盒里的贝壳,一个挂在绳子上的木偶,祖父送给他的一枚奖章,他的足球,还有一个刚从母鸡底下钻出来的温暖的鸡蛋。

威尔弗里德·戈登把他那一篮子珍贵的东西拿给南希小姐,南希小姐确实很高兴。当威尔弗里德·戈登把每样珍贵的东西从篮子里拿出来送给南希小姐时,她想起了一些事情。这个温暖的蛋使她想起了她曾经在姨妈花园的一个鸟巢里发现的蛋。她把一个贝壳放在耳朵上,回忆起很久以前穿着系着纽扣的鞋子坐电车去海滩的情景。她摸了摸奖章,伤心地想起了再也没有从战场上回来的哥哥。那个系着线的木偶使她想起了曾经给妹妹看的一个木偶。足球使她想起了她第一次见到威尔弗里德·戈登的那天。有了这些清晰的记忆,南希小姐的记忆又恢复了。

就像普鲁斯特的童年记忆一样,我们自己的记忆有时也被锁在这个世界的珍贵物品中,等待着通过品味、一瞥或触摸来解锁。在感官被剥夺的环境中——比如医院或养老院——记忆可能会消失,记忆也会随之消失。

当然,器质性的退化,或身体或心理上的创伤,可能是导致记忆力丧失的主要原因。我曾经给一位15年未见的朋友打过长途电话。我想告诉他,我即将飞往他当时居住的城市,我想见见他。

电话那头的声音很熟悉。我报出了自己的名字,等着对方表示认可和高兴。没有来了。只有沉默。感觉越来越不舒服,我开始回忆起我们一起享受的一些经历。仍然没有回应。但那声音是友好的。我被邀请去拜访。

我去了。我遇到的那个人和我预料的一样——比我记忆中的老一点,但还是那张熟悉的脸、声音和手势。然而,在我们一起度过的那个晚上,我丝毫没有意识到我们共同的经历。那天晚上我不自在地交往的那个人,不是不能就是不愿意回忆起约翰·洛克(John Locke)所说的那些必要和充分的记忆,使他成为我曾经非常熟悉的那个人。

洛克关于个人同一性的观点(参见他的《论人的理解》,第二卷,第27章),尽管对于所有认真研究这一主题的学生来说,其中隐藏着许多熟悉的困难,但仍然具有天然的吸引力。在洛克看来,威尔弗里德·戈登不仅仅是用他收集的珍贵物品来帮助南希小姐获得某些体验——其中一些是温暖和安慰的,另一些是悲伤或有趣的。他正在帮助她能够以这样一种方式与过去建立联系,即成为在哥哥去打仗时向他挥手告别的人,成为几个月前在老人家的门廊上第一次见到那个拿着一个大足球和一个很长的名字的小男孩的人。

像威尔弗里德·戈登(Wilfrid Gordon)那样,与最喜欢的老人共度时光,而不为个人身份感到困惑,这是很难的。就像一个人可能永远失去了心爱的人一样,一件珍贵的物品可能会把她带回来,也许以一种消除一切怀疑的力量,她还在那里。